ansibleで同名のroleを複数回実行する方法

ansibleで同名のroleを複数回実行する方法を紹介します。

1.問題点

次のroleを作成しました。

roles/test/tasks/main.yml

- name: コマンド実行

shell:

cmd: hostname

register: result

- name: 結果出力

debug:

msg: "{{ result.stdout_lines }}"このroleを実行するplaybook(test.yml)は下記です。

- hosts: localhost

connection: local

roles:

- role: test

- role: test

- role: testinventoryは省略しますので適宜用意してください。

このplaybookを実行すると、roleは一度しか実行されません。

(ansible) [hoge@server ~]$ ansible-playbook -i inventory test.yml

PLAY [localhost] ********************************************************************************************************************

TASK [Gathering Facts] **************************************************************************************************************

ok: [localhost]

TASK [test : コマンド実行] **********************************************************************************************************

changed: [localhost]

TASK [test : 結果出力] **************************************************************************************************************

ok: [localhost] => {

"msg": [

"hoge-server"

]

}

PLAY RECAP **************************************************************************************************************************

localhost : ok=3 changed=1 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=02.原因

これは、Ansibleが「ロールの重複適用」を避ける設計になっているためです。

3.対処

いくつか方法はあるようですが、ここではplaybook内で「tags」を付与する方法を紹介します。

下記のように、roleごとにtagsを追加して、ユニークな値を設定します。

test.yml

- hosts: localhost

connection: local

roles:

- role: test

tags: "1"

- role: test

tags: "2"

- role: test

tags: "3"これで同名のroleでも期待通り実行されます。

(ansible) [hoge@server ~]$ ansible-playbook -i inventory test.yml

PLAY [localhost] ********************************************************************************************************************

TASK [Gathering Facts] **************************************************************************************************************

ok: [localhost]

TASK [test : コマンド実行] **********************************************************************************************************

changed: [localhost]

TASK [test : 結果出力] **************************************************************************************************************

ok: [localhost] => {

"msg": [

"hoge-server"

]

}

TASK [test : コマンド実行] **********************************************************************************************************

changed: [localhost]

TASK [test : 結果出力] **************************************************************************************************************

ok: [localhost] => {

"msg": [

"hoge-server"

]

}

TASK [test : コマンド実行] **********************************************************************************************************

changed: [localhost]

TASK [test : 結果出力] **************************************************************************************************************

ok: [localhost] => {

"msg": [

"hoge-server"

]

}

PLAY RECAP **************************************************************************************************************************

localhost : ok=7 changed=3 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0Movable Type 9をインストールしてみた

Movable Type 9のデベロッパープレビューが公開されていたので、インストールしてみました。

Movable Type 9 デベロッパープレビュー を公開しました

ここではMT8との管理画面の違いを紹介します。

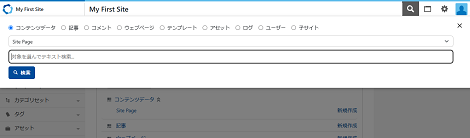

1.ダッシュボード

サイドバーがデフォルトで非表示になりました。

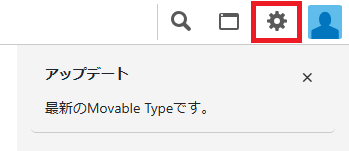

システム管理画面へのリンクがみつからなかったのですが、ヘッダー右上の歯車アイコンに移動したようです。

検索アイコンをクリックすると、検索フォームが表示されます。

サイトアイコンをクリックすると、各サイトへのリンクが表示されます。

なお、このヘッダー部分はスクロールしても固定されているので、各メニュー共通になります。

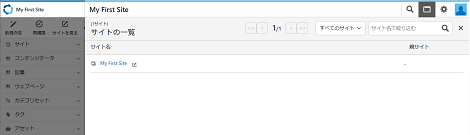

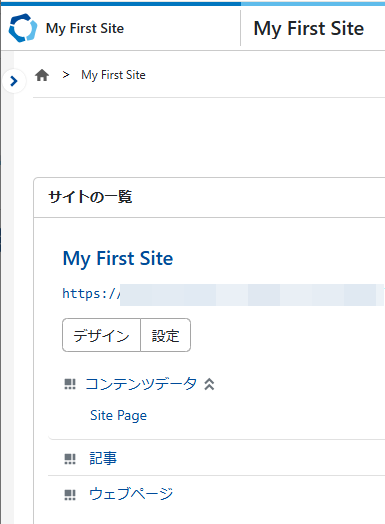

2.サイト

サイト別管理画面でサイドバーが表示されます。

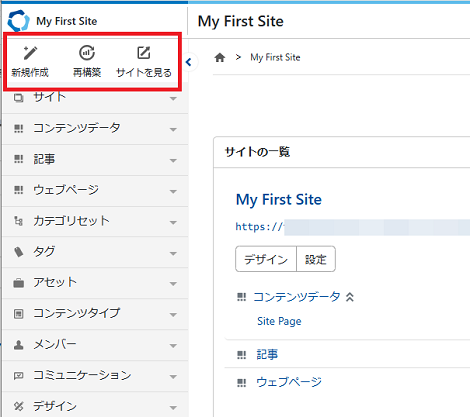

サイドバー上部にあった検索はヘッダーに移動し、「再構築」はそのまま、「サイトの表示」は「サイトを見る」に表記が変わり、「新規作成」が追加されました。

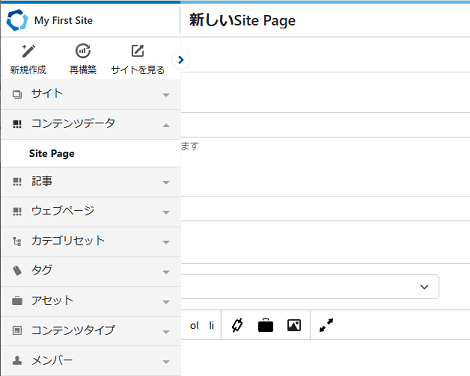

「新規作成」をクリックすると、コンテンツデータ・記事・ウェブページのサブメニューが表示されます。

赤枠のアイコンをクリックすると、サイドバーを折りたためます。

折りたたんだ状態です。

折りたたんだ状態でもサイドバー(矢印アイコン以外の部分)にマウスをポイントすると、一時的に表示されます。

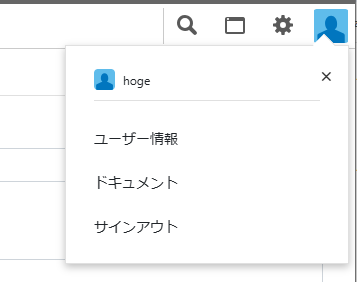

サイドバー株のユーザー名や「ユーザー情報」「ドキュメント」「サインアウト」はヘッダー右端に移動しました。

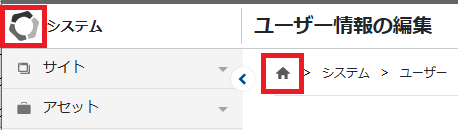

ダッシュボードに戻るには、左上のMTのアイコンか、パンくずリストの家のアイコンをクリックします。

以上です。

ansibleでハッシュの配列をチェックする方法

ansibleでハッシュの配列をチェックする方法を紹介します。

1.はじめに

下記の3ファイルのmd5sum値を予め用意したコンフィグに設定し、サーバ上の各ファイルのmd5sumと等しいか、チェックする必要が生じました。

ということで、ansibleでハッシュの配列をチェックする方法を紹介します。

2.やりたいこと

複数のファイルをチェックできるように、ファイル名とファイルのmd5sum値をハッシュの配列にしたいです。

ファイルのパスも動的に取得したいので、同じくハッシュの配列に含めます。

また、コンフィグはrolesディレクトリの中ではなく、分かりやすい任意の場所に配置したいです。

3.コンフィグのサンプル

前項の要望にしたがい、コンフィグは下記のようにしました。

/var/tmp/config.yml

files:

- name: kdump

path: /etc/sysconfig

md5sum: e417c7b5754df7287f41b478f2200793

- name: CentOS-Base.repo

path: /etc/yum.repos.d

md5sum: 447b4d2df1a36e64348bbd8b6c5b0fae

- name: sysctl.conf

path: /etc

md5sum: 4bae3962eeef7d1e7c7ef39314db9fb0"files"というハッシュキーの中に配列を作り、さらにそれぞれの配列に、

- ファイル名

- ファイルパス

- md5sum値

を設定しました。

これをansibleで読み込ませるにはどうすればいいかを次項で説明します。

4.コンフィグファイルの読み込み

コンフィグファイルを読み込むには、Playbook本体(test.yml)に"vars_files"を用います。

test.yml

- hosts: test

roles:

- role: test

vars_files:

- "/var/tmp/config.yml"これで、実行するロール内のタスクで前述のコンフィグを読み込むことができます。

5.ハッシュの配列をチェック

ハッシュの配列をチェックするには、ロール内のタスク(roles/test/tasks/main.yml)を下記のようにします。

roles/test/tasks/main.yml

- name: ファイルのmd5sum実行

command: "md5sum {{ item.path }}/{{ item.name }}"

loop: "{{ files }}"

register: file_md5_result

changed_when: false

- name: ファイルのmd5sum結果取得

set_fact:

md5sum_result: "{{ item.stdout.split(' ')[0] }}"

loop: "{{ file_md5_result.results }}"

register: file_md5

- name: コンフィグのmd5sumと比較

fail:

msg: "### {{ item.name }}のmd5sumが一致しません ###"

failed_when: item.md5sum != file_md5.results[index].ansible_facts.md5sum_result

loop: "{{ files }}"

loop_control:

index_var: indexタスクの解説です。まず、loopにコンフィグのハッシュキー"files"を指定し、コンフィグからファイルの情報を収集し、md5sumを実行します。

実行結果はfile_md5_result(配列)に保持します。changed_whenは、md5sum実行でchanged=1となるのを抑止しています。

- name: ファイルのmd5sum実行

command: "md5sum {{ item.path }}/{{ item.name }}"

loop: "{{ files }}"

register: file_md5_result

changed_when: false次に実行結果file_md5_resultをloop変数に指定し、splitを使ってmd5sum値のみを収集し、set_factを使って変数"md5sum_result"に設定します。

- name: ファイルのmd5sum結果取得

set_fact:

md5sum_result: "{{ item.stdout.split(' ')[0] }}"

loop: "{{ file_md5_result.results }}"

register: file_md5最後に、もう一度loopにコンフィグのハッシュ"files"を指定し、

- name: コンフィグのmd5sumと比較

fail:

msg: "### {{ item.name }}のmd5sumが一致しません ###"

failed_when: item.md5sum != file_md5.results[index].ansible_facts.md5sum_result

loop: "{{ files }}"

loop_control:

index_var: indexfailed_whenは、指定した条件がTrueのとき、タスクを失敗させる条件を定義します。

ここでは、コンフィグのmd5sum値と配列変数に保持したmd5sum値が等しくない場合にタスクを失敗させます。

タスクを失敗させた場合にfailが発動し、msgに指定した文字列を出力します。

「index_var: index」は、ループのインデックス(0から始まる番号)を"index"という変数として利用できるようにしています。

これを使うことで、配列変数"file_md5.results"をインデックスを使って順に参照できます。